夏疲れとは?なぜ8月末に疲労感が増すのか

夏の終わりが近づくこの時期、なぜかいつも以上に体がだるく感じませんか?

それは「夏疲れ」かもしれません。夏疲れとは、暑い夏を乗り切るために体が酷使された結果、自律神経のバランスが崩れて起こる一種の疲労状態です。日中の強い日差しや蒸し暑さ、冷房による室内外の温度差など、夏特有の環境変化が私たちの体に大きな負担をかけています。

自律神経は体温調節や内臓の働きをコントロールする重要な神経系ですが、夏の間は外気温と室内温度の激しい変化に対応するために常に働き続けています。この状態が長く続くと、自律神経の乱れが生じ、それが「夏疲れ」として現れるのです。

自律神経は体温調節や内臓の働きをコントロールする重要な神経系ですが、夏の間は外気温と室内温度の激しい変化に対応するために常に働き続けています。この状態が長く続くと、自律神経の乱れが生じ、それが「夏疲れ」として現れるのです。

特に8月末から9月にかけては、長期間にわたる暑さのダメージが蓄積され、体の疲労がピークに達する時期です。さらに、この時期は気温の変化も激しく、朝晩は涼しくなる一方で日中は残暑が厳しいという温度差も自律神経に負担をかけています。

夏疲れの主な症状と原因

夏疲れには様々な症状があります。あなたはこんな症状に心当たりはありませんか?

- だるさや疲労感:何もしていないのに体が重く感じる

- 食欲不振:暑さで胃腸の働きが弱まり、食べる気が起きない

- 睡眠障害:寝つきが悪い、熟睡感がない

- 集中力低下:仕事や勉強に集中できない

- イライラや気分の落ち込み:些細なことでイライラしたり、無気力になったりする

これらの症状が一つでも当てはまるなら、あなたは夏疲れに陥っているかもしれません。

夏疲れの主な原因は以下の4つに集約されます。

1. 自律神経の乱れ

夏の最大の敵は、室内外の激しい温度差です。外の暑さと冷房の効いた室内を行き来することで、体温調節を担う自律神経が混乱します。

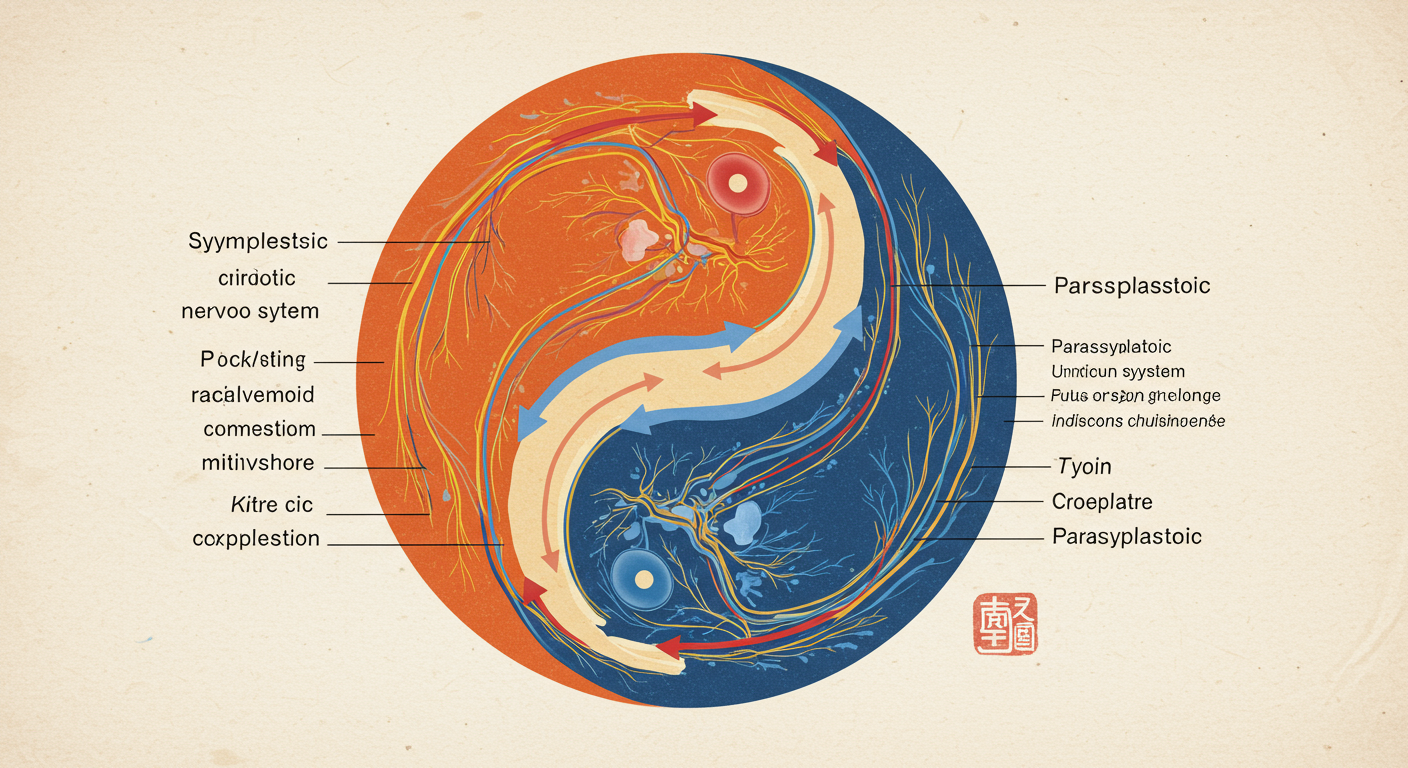

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があり、本来なら昼は交感神経、夜は副交感神経が優位になるリズムが理想的です。しかし、温度差の激しい環境では、このバランスが崩れやすくなります。

2. 脱水と栄養不足

2. 脱水と栄養不足

夏は汗をかくことで水分だけでなく、ミネラルなどの栄養素も失われます。特にマグネシウムやカリウムといったミネラルは、筋肉の機能や神経伝達に重要な役割を果たしています。

また、暑さによる食欲不振で栄養バランスの偏った食事になりがちです。冷たい麺類や甘い飲み物に偏ると、炭水化物の摂取が増える一方で、たんぱく質やビタミン類が不足しやすくなります。

3. 睡眠の質低下

熱帯夜や冷房による体の冷えは、睡眠の質を著しく低下させます。深い睡眠(深睡眠)が減ると、体の回復機能が十分に働かず、疲労が蓄積していきます。

睡眠中は成長ホルモンによりダメージを受けた細胞の修復・再生が行われ、疲労を回復しています。それが最も活発なのは、その夜最初に訪れた「深い眠り」の時です。

4. 冷たい食べ物の摂りすぎ

夏は暑いため、冷たいものを食べたくなる季節です。しかし、冷たい食べ物を食べ過ぎると胃腸の働きを弱め、食欲低下につながります。

食欲が低下してしまうと体力も低下して疲労がたまりやすくなり、夏バテにつながる可能性があるのです。

夏疲れを撃退する7つの回復習慣

夏の疲れを効果的に解消するためには、日常生活の中で実践できる習慣が重要です。ここでは、専門家が推奨する7つの回復習慣をご紹介します。

1. 体を優しく温める入浴習慣

夏の間に冷房で冷えた体を内側から温めることが大切です。38〜40℃のぬるめのお湯にゆっくりつかり、全身の血行を促進しましょう。

シャワーだけでは体の芯まで温まりません。たとえ暑い日でも、10〜15分程度の入浴時間を確保することで、体の内側から温まり、自律神経のバランスを整えることができます。

入浴剤を活用するのもおすすめです。ヒノキやユーカリなどの香りは、リラックス効果があり、副交感神経を優位にして心身の回復を促します。

入浴剤を活用するのもおすすめです。ヒノキやユーカリなどの香りは、リラックス効果があり、副交感神経を優位にして心身の回復を促します。

あなたは毎日シャワーだけで済ませていませんか?

2. 質の高い睡眠を確保する

疲労回復の要は良質な睡眠です。夏の終わりには、冷房の設定温度を見直し、就寝中は28℃前後に設定するのが理想的です。

寝る前にカフェインや喫煙、過度なアルコールの摂取をしないようにしましょう。また、スマホやPC、ゲームなどは就寝1時間前までにやめることが大切です。

就寝1時間前ぐらいからデジタル機器をオフにして、心とカラダをリラックスモードへもっていくようにしましょう。

3. 適度な運動で代謝アップ

運動不足は筋肉や体の各器官の機能低下、夏の暑さに対する防衛力の低下にもつながります。

激しい運動は逆効果ですが、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は血行を促進し、代謝を上げるのに効果的です。特に朝の時間帯に10〜20分程度の軽い運動を取り入れると、一日の活動リズムが整います。

疲労回復には体を動かすことも大切です。体を動かすことで血行が良くなり、疲労物質が排出されやすくなります。

4. 水分補給の見直し

夏の間に失われた水分とミネラルを補給することが重要です。冷たい飲み物ではなく、常温の水やぬるめの麦茶などを少量ずつこまめに飲むようにしましょう。

スポーツドリンクも良いですが、糖分が多いものは避け、ミネラルバランスの良いものを選びましょう。一日に必要な水分量は体重×40mlが目安です。

5. 深呼吸とストレッチの習慣化

深呼吸は自律神経のバランスを整える最も簡単な方法です。朝起きたときと寝る前に、腹式呼吸を5分程度行うだけでも効果があります。

また、首や肩、腰など、疲れが溜まりやすい部位を中心にストレッチを行うことで、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することができます。

6. 疲労回復ツボ押し

6. 疲労回復ツボ押し

東洋医学では、特定のツボを刺激することで体のエネルギーの流れを改善し、疲労回復を促すとされています。

特に「合谷(ごうこく)」(親指と人差し指の付け根の窪み)や「足三里(あしさんり)」(膝下の外側)などのツボは、疲労回復に効果があるとされています。

気持ちいいと感じる程度の強さで、1ヶ所につき30秒程度押し続けるのが効果的です。

7. デジタルデトックスの時間を作る

現代人の疲労の一因は、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器の使いすぎにもあります。

週末や夕食後の時間帯など、意識的にデジタル機器から離れる時間を作りましょう。代わりに読書や散歩、家族との会話など、リラックスできる活動を取り入れることで、心身のリフレッシュにつながります。

あなたは最後にスマホから離れた時間はいつですか?

夏疲れを解消する食事法と栄養素

夏の疲れを効果的に回復させるためには、適切な栄養素を摂取することが不可欠です。以下に、特に重要な栄養素と食材をご紹介します。

1. 良質なたんぱく質

筋肉や血液、内臓など、体の組織を構成する重要な栄養素です。夏の疲れで弱った体を修復するためには、良質なたんぱく質の摂取が欠かせません。

魚介類、肉類、卵、乳製品、大豆製品などから積極的に摂りましょう。特に魚に含まれる「魚肉たんぱく質」はアミノ酸スコア100と高品質で、体内での利用効率が良いのが特徴です。

朝昼晩の食事でバランスよくたんぱく質を摂ることで、疲労回復効果を高めることができます。

2. ビタミンB群

ビタミンB1やB2は、炭水化物をエネルギーに変換する過程で重要な役割を果たします。夏バテで食欲が落ちている時こそ、これらのビタミンを意識して摂りましょう。

豚肉、うなぎ、玄米、大豆、レバーなどに多く含まれています。特に豚肉に含まれるビタミンB1は「疲労回復のビタミン」とも呼ばれ、夏の疲れ対策に効果的です。

3. クエン酸

クエン酸は疲労物質である乳酸の分解を促進し、エネルギー代謝を活発にする働きがあります。

レモンや梅干し、酢などの酸味のある食品に多く含まれています。目安として、大きめのレモン1個に約4g、梅干し1個に約1gのクエン酸が含まれています。

暑い時期に食欲が落ちている時は、レモン水や梅干し入りのおにぎりなど、手軽に摂取できる方法を取り入れるのがおすすめです。

暑い時期に食欲が落ちている時は、レモン水や梅干し入りのおにぎりなど、手軽に摂取できる方法を取り入れるのがおすすめです。

4. マグネシウム

マグネシウムは、体を健康に保つために必要な栄養素であり、骨の形成やエネルギー産生に関係しています。また、睡眠の質を高める効果も報告されています。

ナッツ類、海藻類、緑黄色野菜、豆類などに多く含まれています。特に夏場は汗でマグネシウムが失われやすいため、意識的に摂取することが大切です。

5. 温かい食事を取り入れる

夏の暑い時期でも、冷たい食べ物ばかりではなく、温かい食事を取り入れることが重要です。冷たい食べ物は体を冷やし、胃腸の働きを弱めてしまいます。

根菜類を使った温かいスープや、生姜を加えた料理は、体を内側から温め、代謝を上げる効果があります。特に朝食に温かい食事を取り入れると、一日の代謝が上がりやすくなります。

6. 食事のタイミングと量

夏疲れを感じている時は、消化に負担をかけない食事を心がけましょう。一度に大量の食事を摂るのではなく、少量を複数回に分けて摂るのがおすすめです。

特に夕食は就寝の2〜3時間前までに済ませ、消化に時間がかかる脂っこいものは控えめにすることで、質の良い睡眠につながります。

夏疲れ解消におすすめのトレーニング法

適切な運動は夏疲れの解消に効果的です。ただし、激しすぎる運動は逆効果になることもあるため、自分の体調に合わせた適度な運動を選ぶことが大切です。

Wolf’s Lair Gym Ginzaのプロトレーナーが推奨する、夏疲れ解消に効果的なトレーニング法をご紹介します。

1. 朝のライトエクササイズ

朝の時間帯に軽い運動を取り入れることで、体内時計がリセットされ、一日のリズムが整います。

朝起きてすぐ、まだ体が重たいなと感じる時間帯に30回のスクワットを行うだけでも、セロトニン(幸せホルモン)の分泌が促進されることが報告されています。

朝日を浴びながらのウォーキングや軽いストレッチも効果的です。無理なく続けられる範囲で、5〜15分程度の運動を習慣化しましょう。

2. 水中トレーニング

プールでの水中ウォーキングや水泳は、関節への負担が少なく、全身の筋肉をバランスよく使うことができるため、夏疲れ解消に最適です。

水の抵抗を利用することで適度な負荷がかかり、陸上でのトレーニングよりも効率的に筋力を鍛えることができます。また、水の中は気持ちがよく、精神的なリフレッシュ効果も期待できます。

トレーニング後のクールダウンとして、プールで1000mほど泳ぐのも効果的です。トレーニングで火照った体の熱を冷まし、筋肉をほぐす効果があります。

3. 個室パーソナルトレーニングの活用

夏疲れが気になる時期こそ、専門家の指導を受けることで、自分の体調に合った最適なトレーニングを行うことができます。

銀座にあるWolf’s Lair Gym Ginzaでは、完全個室の空間で、世界大会経験者のプロトレーナーによるマンツーマン指導を受けることができます。一人ひとりの体調や目標に合わせたカスタマイズプログラムで、効率的に夏疲れを解消することが可能です。

特に夏の疲れが残る時期は、無理なトレーニングではなく、回復を促進するような適切な強度と内容のエクササイズが重要です。プロのトレーナーがあなたの状態を見極めながら、最適なプログラムを提案してくれます。

夏疲れを解消して健康的な体を手に入れたい方は、ぜひ一度無料体験トレーニングをお試しください。

まとめ:夏疲れを乗り越え、健やかな秋を迎えるために

夏疲れは、暑い夏を乗り切るために体が酷使された結果生じる自律神経の乱れや栄養不足が主な原因です。特に8月末から9月にかけては、長期間の暑さによるダメージが蓄積され、疲労感がピークに達する時期です。

夏疲れを効果的に解消するためには、以下の7つの回復習慣を日常に取り入れましょう:

- 38〜40℃のぬるめのお湯での入浴で体を内側から温める

- 質の高い睡眠を確保するための環境づくり

- ウォーキングやストレッチなどの適度な運動

- 常温の水やぬるめの麦茶でこまめな水分補給

- 深呼吸とストレッチの習慣化

- 疲労回復に効果的なツボ押し

- デジタルデトックスの時間を作る

また、食事面では良質なたんぱく質、ビタミンB群、クエン酸、マグネシウムなどの栄養素を意識的に摂取し、冷たい食べ物だけでなく温かい食事もバランスよく取り入れることが大切です。

適切なトレーニングも夏疲れ解消に効果的です。朝のライトエクササイズや水中トレーニングなど、自分の体調に合った運動を選びましょう。専門家の指導を受けられるパーソナルトレーニングの活用も一つの選択肢です。

これらの習慣を継続することで、夏疲れを効果的に解消し、健やかな秋を迎えることができるでしょう。あなたも今日から、できることから少しずつ始めてみませんか?

夏疲れを本格的に解消し、理想のボディを手に入れたい方は、Wolf’s Lair Gym Ginzaの無料体験トレーニングをぜひお試しください。世界大会経験者のプロトレーナーが、あなたの体調や目標に合わせた最適なプログラムをご提案します。詳細はこちらからご確認いただけます。